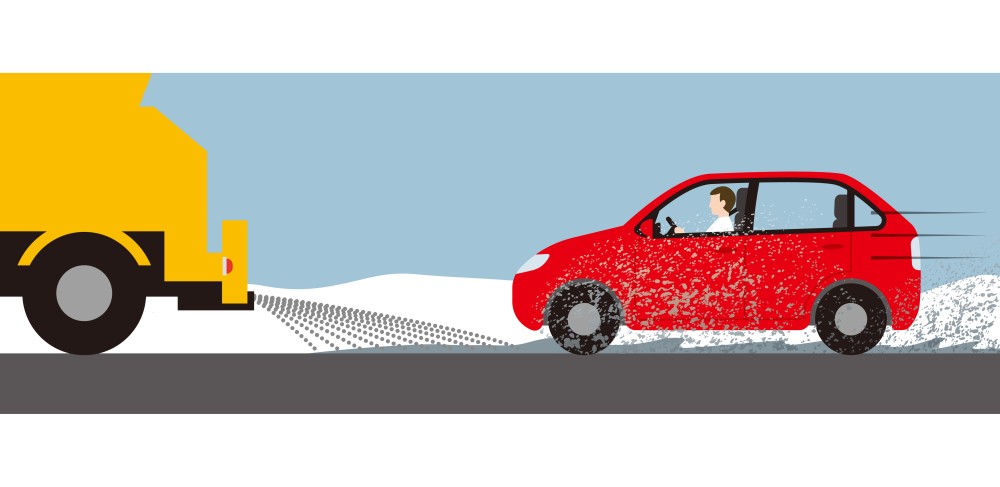

冬の道路でよく見かける「白い粉」や「濡れた路面」。

これは、雪や氷を溶かすために散布されている「融雪剤(ゆうせつざい)」です。

運転を安全にするために欠かせない存在ですが、実はこの融雪剤が「車の錆(さび)」の大きな原因になることをご存じでしょうか?

冬の間に融雪剤を浴び続けた車は、春になる頃に下回りが赤茶色に変色していたり、マフラーが錆びて穴が空いてしまうことも珍しくありません。

特に雪国では、「融雪剤=錆びの天敵」という意識を持つことが大切です。

この記事では、融雪剤で車が錆びるメカニズムから、防止策、すでに錆びてしまった場合の対処法、さらに日常のメンテナンス方法までを、初心者にも分かりやすく解説します。

融雪剤で車が錆びるって本当?

冬になると、道路上に白い粉や液体がまかれているのを見たことがある人も多いでしょう。これが「融雪剤」です。

実際、この融雪剤が金属部分を腐食させ、車が錆びる原因になることは事実です。

融雪剤の成分とは?

融雪剤の主成分は「塩化ナトリウム(NaCl)」「塩化カルシウム(CaCl₂)」「塩化マグネシウム(MgCl₂)」などの塩類です。

これらは水と混ざると氷点を下げ、氷や雪を溶かす効果を発揮します。つまり、気温が0℃以下でも道路の凍結を防いでくれるのです。

ただし問題なのは、この「塩分」が金属に強い腐食作用を持っている点。

特に塩化カルシウムや塩化マグネシウムは吸湿性が非常に高く、乾いた後も空気中の水分を吸って再び湿り、金属を長時間塩分にさらす原因になります。

この状態が続くと、車体の下部に見えない錆がどんどん広がっていきます。

なぜ融雪剤が金属を腐食させるのか?

錆の発生には「鉄」「水」「酸素」が必要ですが、融雪剤の塩分はこの反応を加速させる触媒のような存在です。

金属の表面に塩分が付着すると、電気化学反応によって鉄が酸化し、酸化鉄(錆)へと変化します。

さらに厄介なのが、塩分がひとたび車体の隙間に入り込むと、洗っても完全には除去できないこと。

フレームの裏側やサスペンションのジョイント部など、目に見えない部分で錆が進行し、数年後に穴が空くこともあります。

一見きれいに見えても、下回りでは確実に腐食が進んでいるケースが少なくありません。

融雪剤による錆を防ぐための対策

融雪剤を避けることは現実的に不可能ですが、「付き合い方」を変えることで錆を最小限に抑えることができます。

ここからは、すぐに実践できる防錆対策を詳しく紹介します。

下回りの防錆施工を行う

最も有効なのが「下回り防錆施工(アンダーコート)」です。

これは車のフレームや足回りに専用の防錆剤を吹き付け、金属と水・塩分の接触を物理的に遮断する方法です。

防錆施工の種類

- 油性タイプ:柔軟性があり、微細な隙間にも浸透。メンテナンス性が高い。

- 樹脂系タイプ:厚い被膜で長期間保護。新品車や長距離走行車におすすめ。

- ワックス系タイプ:簡単に施工でき、DIY派にも人気。

北海道や東北、北陸などの「融雪剤常用地域」では、冬前にこの防錆施工を行うのが一般的です。

特に新車購入時や、秋〜初冬(10月頃)に施工しておくと、冬の腐食リスクを大幅に下げられます。

また、施工後2〜3年経過すると被膜が劣化するため、定期的な再施工も欠かせません。

融雪剤がついたら早めの洗車を

融雪剤による錆びを防ぐもう一つのポイントは、「洗車のタイミング」です。

防錆施工をしていても、洗車を怠ると錆は進行します。

塩分は空気中の湿度を吸って金属を蝕むため、早めに洗い流すことが重要です。

理想的な洗車頻度

- 融雪剤がまかれた道路を走った翌日以内に洗車

- 冬季は週1回以上の下回り洗浄を習慣に

- 長距離走行の後は、できればその日のうちに洗車

洗車時のポイント

- 高圧洗浄機で下回りを重点的に洗う

- タイヤハウス内、ホイール裏、マフラー周辺を念入りに

- 洗車後は水分を完全に拭き取り、通気の良い場所で乾燥

近年では、コイン洗車場でも「下回り洗浄ノズル付き」や「塩害洗浄コース」を備えた設備が増えています。

洗車後に軽く走行して風で水分を飛ばすのも効果的です。

ワックスやコーティングでボディを保護

塗装面を保護する「ボディコーティング」や「ワックス施工」は、錆対策にも有効です。

特にガラス系コーティングは塩分や酸性雨に強く、汚れが付着しても落としやすい特徴があります。

年1回のコーティング施工を習慣にしておくと、冬場の塩害を大きく軽減できます。

融雪剤に注意すべき地域・道路環境

日本では、地域によって融雪剤の散布量に差があります。

冬のドライブや帰省、スキー旅行の際は、特に以下のような地域で注意が必要です。

北海道・東北・北陸地方

近年の気象傾向を見ると、北海道や東北では初雪の時期が年々早まる傾向にあります。

2025年も例外ではなく、11月初旬から道路の凍結対策が始まる地域も出てくる見通しです。

融雪剤の散布が始まってから施工を考えるのでは遅く、施工直後にすでに塩分が付着してしまうケースも少なくありません。

防錆施工は、「雪が降る前」=10月〜11月の早い時期がベストタイミングです。

気温が高い時期に施工しておくことで防錆剤がしっかり定着し、冬本番の塩害にも強くなります。

また、高速道路や国道では特に散布量が多く、車体下部は常に塩分にさらされている状態。

冬季の間は「走る=錆びるリスクがある」と意識しておくのが大切です。

山間部・スキー場周辺

山間部やスキー場周辺も、冬場は特に融雪剤の影響を受けやすい地域です。

標高が高く気温が低いため、夜間や早朝には路面が凍結しやすく、安全確保のために大量の融雪剤が散布される傾向があります。

近年では、北海道や東北だけでなく、長野・新潟・岐阜などのスキーリゾート地でも、11月中旬から散布が始まることがあります。

そのため、スキーやスノーボードなどで山間部に出かける人は、早めに下回り防錆施工を済ませておくことが重要です。

特に雪道を長時間走行した後、そのまま放置すると下回りやマフラーまわりの錆が一気に進行することもあります。

帰宅後はできるだけ早く洗車し、下回り洗浄を行うことが鉄則です。

「翌日までに洗う」ことを心がけるだけでも、錆の進行を大きく抑えることができます。

沿岸部の道路

沿岸地域は、冬だけでなく一年を通して潮風による塩害の影響を受ける地域です。

そこに冬場の融雪剤散布が加わることで、塩分濃度が非常に高い過酷な環境になります。

特に北海道の日本海側(小樽・石狩・留萌など)や、北陸地方の海沿いエリア(新潟・富山・石川・福井)では、

海風に含まれる塩分がボディや下回りに付着しやすく、錆びやすい環境が整ってしまいます。

このため沿岸部では、冬に限らず通年で防錆施工を意識する必要があります。

春や秋の点検時に下回りをチェックし、塗膜の剥がれやサビの兆候があれば早めに再施工を行うのが理想です。

また、洗車時にはボディだけでなく、ホイール裏や下回りをしっかり洗い流すことがポイント。

特に海沿いを走った後は、できるだけその日のうちに塩分を除去することを習慣化しましょう。

融雪剤によって錆びてしまった場合の対処法

どんなに注意していても、長年乗っていると少しずつ錆が発生してしまうことがあります。

ここでは、すでに錆が出てしまった場合の対処法を紹介します。

表面の軽い錆なら自分で補修可能

塗装の下に少し浮き出てきた程度の軽度な錆であれば、DIYでも対処可能です。

手順

- サンドペーパーで錆部分を削り落とす

- 錆転換剤を塗り、化学反応で安定皮膜を形成

- 防錆プライマーで下地処理

- タッチアップペイントやスプレーで塗装

錆転換剤はホームセンターでも入手でき、初心者でも簡単に使用できます。

小さな錆でも放置すれば広がるため、早めの対処が肝心です。

フレームや下回りの錆はプロに相談

下回りやフレーム部分の錆は、自分での確認が難しく、放置すると車体の強度低下や走行性能の低下につながります。

特に下回りは、融雪剤の影響を最も受けやすい箇所の一つです。走行中に巻き上げられた融雪剤入りの水や泥が、フレームやサスペンションの奥深くまで入り込み、気づかないうちに錆を進行させます。

こうした部分は車の下に潜らないと確認できず、DIYでは見落としがちです。

そのため、信頼できる整備工場や防錆専門店での定期的な点検が不可欠です。

融雪剤から車を守るメンテナンス方法

錆びを防ぐためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。

ここでは、融雪剤対策として効果的な日常ケアを紹介します。

冬前の下回りチェックと防錆再施工

防錆剤は一度施工すれば永久に効果が続くわけではなく、時間の経過や走行距離に応じて塗膜が劣化していきます。

特に雪道や未舗装路を頻繁に走る車は、タイヤから跳ね上がる小石や泥によってコーティングが削れ、知らないうちに防錆層が薄くなっていることがあります。

そのため、1〜2年ごとの防錆再施工が理想です。

とくに前回施工から2年以上経過している場合や、冬季に長距離移動が多い方は、防錆効果が低下している可能性があります。

再施工のタイミングとしては、気温が安定している10〜11月の秋口がおすすめです。

この時期に施工しておけば、防錆剤がしっかり乾燥・定着し、冬本番の塩害にも強くなります。

冬期は屋根付き駐車を心がける

冬の間は、できるだけ屋根付き駐車場を利用することで、雪や融雪剤の再付着を防ぎ、車体を乾燥した状態に保つことができます。

特に夜間や早朝は気温が下がりやすく、車体の水分が凍結して塩分を閉じ込める原因になるため、屋根下での保管が効果的です。

もし屋外駐車しかできない場合は、防水・通気性のあるボディカバーを活用しましょう。

一般的なカバーでも、風通しが悪いと湿気がこもって錆を促進してしまうため、内側が起毛タイプで通気構造のものがおすすめです。

また、積雪後は雪を放置せず、早めに落とすことも重要です。

屋根の雪やフェンダー裏の氷には融雪剤が混ざっていることが多く、時間が経つほど腐食リスクが高まります。

屋内駐車が難しい方でも、週に一度の簡易洗車+乾燥走行(10分程度)を習慣にするだけで、錆の発生率を大きく下げられます。

定期的な点検とクリーニング

冬が終わったら、春先に「塩害リセット」として下回り洗浄と点検を行いましょう。

冬の間に付着した塩分は、気温が上がる春でも残留しやすく、湿気とともに再び腐食を進めてしまいます。

そのため、「春の洗車=冬の汚れ落とし」と考えるのではなく、「錆を止めるメンテナンス」として徹底することが重要です。

また、春の段階で小さな錆を見つけたら、夏前に部分補修しておくのが理想です。

夏は湿度が高く、錆が進行しやすいため、早めに対処しておくことで次の冬のリスクを減らせます。

日常的なケアの積み重ねが、愛車の寿命を何年も延ばしてくれるのです。

まとめ:融雪剤の季節こそ、錆対策が愛車を守る鍵!

融雪剤は冬の安全運転に欠かせない存在ですが、その一方で車にとっては錆びの大敵です。

しかし、正しい知識と対策をとれば、錆を防ぎ長く快適に車を維持することができます。

ポイントのおさらい:

- 融雪剤の塩分が金属を腐食させる原因

- 下回り防錆施工で根本的に防ぐ

- 融雪剤がついたら翌日以内の洗車が理想

- 錆が出たら早めの補修・点検を

- 年に1〜2回の防錆再施工・春の塩害洗浄を習慣に

冬の道路を安心して走るためにも、そして愛車を長く美しく保つためにも、今のうちから「防錆意識」を高めておきましょう。

高品質防錆ブランド「ラストムーン」―人の心も錆びさせない、スペシャルワンのこだわり

特に今年の冬は、北海道・東北地方ともに平年より早い降雪・積雪が予想されています。

すでに10月末から気温が急激に下がり、道路の凍結対策として融雪剤の散布が早まる地域も出てくる見込みです。

ラストムーンでは、例年よりも早めの施工を強く推奨しています。

防錆剤は施工後に完全乾燥するまで時間がかかるため、雪が降る前の施工が最も理想的です。

秋のうちに下回りをしっかり保護しておけば、冬の間も安心して走行でき、愛車を長期間美しく保つことができます。

融雪剤や潮風など、過酷な日本の環境から愛車を守るために生まれたのが、

スペシャルワン株式会社の防錆ブランド《ラストムーン(Rust Moon)》です。

ラストムーンは、北海道・東北・北陸といった「錆びの厳しい地域」での実走データをもとに開発され、

下回り・足回り・フレーム内部まで徹底的に守る高密着型の防錆施工を提供しています。

その特徴は「持続性」と「浸透力」。

温度変化や湿気、振動にも強く、季節を問わず高い防錆性能を維持します。

また、施工前の下地洗浄から乾燥・塗布・仕上げまで一切の妥協を許さないプロ仕様の手順で、

愛車を長期間錆から守ります。

さらに、ラストムーンが掲げるスローガンは、

“人の心も錆びさせない”

車を守ることは、そこで生まれる思い出や家族の時間を守ること。

スペシャルワンは、単なる防錆施工に留まらず、「人と車の絆を長く保つこと」を使命としています。

冬の融雪剤から愛車を守りたい方、長く大切に乗り続けたい方は、

ぜひ一度ラストムーンの防錆施工をご検討ください。

➡ 詳細はスペシャルワン公式サイトへ